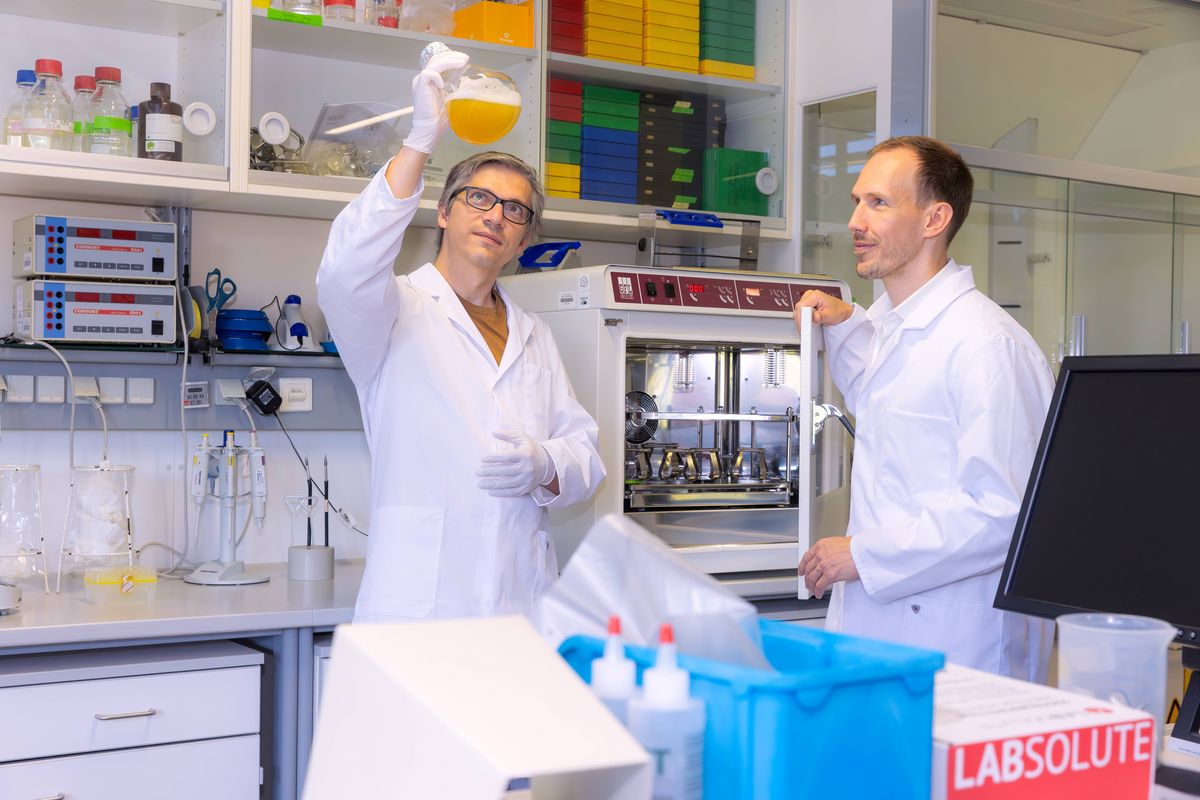

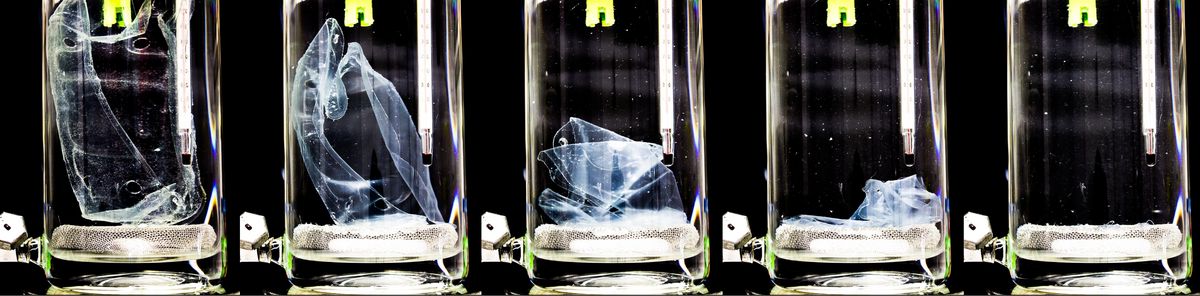

In den Räumen der Wissenschaftler Dr. Christian Sonnendecker und Dr. Ronny Frank im Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrum (BBZ) am Deutschen Platz steht neben Laboraufbauten ein frisch angelieferter großer, 100 Liter fassender Glasreaktor und wartet darauf, in Betrieb genommen zu werden. In Nebenräumen lagern säckeweise PET-Einwegplastikschalen, in denen Supermärkte Obst verkauften. Der Reaktor wird dafür genutzt, das PET bei einer Temperatur von 65 bis 70 Grad Celsius durch Zugabe des Enzyms PHL7 in seine Einzelteile zu zerlegen, innerhalb von 16 Stunden – ein effektiveres System mit deutlich weniger Energieaufwand als bei bisherigen Methoden, sofern das PET nicht ohnehin unter Abgabe umweltschädlicher Emissionen verbrannt wird.

Der gerade im Bau befindliche Reaktor ist deutlich größer als der bereits vorhandene. Die zu verarbeitenden PET-Mengen werden größer, denn mit diesem Verfahren soll künftig Geld verdient werden. Neben dem Enzym war eine bedeutende Innovation eine von Dr. Ronny Frank entwickelte, neuartige Messtechnik. „Sie erlaubt es, Enzyme schneller, kostengünstiger und datenbasiert zu verbessern. Mit ihr lassen sich große, zuverlässige Datensätze generieren – perfekt für maschinelles Lernen. So konnte das Enzym deutlich optimiert werden: Es arbeitet schneller, stabiler und effizienter“, so Frank.

Nachdem ihre Methode nicht nur in der Fachwelt, sondern auch medial Aufmerksamkeit erregt hatte, stand die Frage im Raum: „Was machen wir jetzt damit? Lass uns doch eine Firma gründen!“ Angespornt von einem Freund, der selbst das Startup Glashaus 3D mithilfe der Universität Leipzig gegründet hat, und der Gründungsinitiative SMILE an der Universität Leipzig nahmen sie an der Leipziger Gründungsnacht 2022 teil und gewannen mit ihrer Idee den Publikumspreis. „Das Publikum liebt die Story des Friedhofsenzyms, die zur Entdeckung unseres Verfahrens geführt hat“, sagt Ronny Frank. Spätestens ab diesem Zeitpunkt nahm die Idee der Ausgründung Formen an.

Mit dem Preisgeld und der Unterstützung der Universitätsstiftung schaffte das Team Equipment an, um ihr Verfahren zum Recycling weiterzuentwickeln und zu untersuchen, wie die zu verarbeitenden Mengen vergrößert werden können und mehr Effizienz erreicht werden kann.

Kommentare

Prof. W. Engewald,

Ich finde diesen enzymatischen Abbau von PET ganz toll und nehme an, dass Sie auch die (sicher gasförmigen) Abbauprodukte untersucht haben. Denn bei einer großtechnischen Nutzung ist es wichtig, diese wieder als Kohlenstoffquelle zu verwerten.

Antworten